|

INSTRUMENTUM MUSICÆ

|

«...Et quand retentit cette voix déchirante, gonflée de pathos et qui, oppressée par les désirs, par la nostalgie d'obscurs souvenirs et par un amour infini, ne parvient pas à dire ce qu'elle voudrait dire - quand cette voix retentit soudain au milieu du bourdonnement de l'orchestre, je crus entendre soudain au milieu du bourdonnement d'une grande ville, la voix miraculeuse d'un onagre.»

Alberto Savinio, "La voce del violoncello",

in: Scatola sonora; ed. Einaudi.

Pour écouter: Alfredo Piatti, Seconda Sonata in re maggiore per Violoncello e Pianoforte, opera 29; Adagio Lento. (attendre le download du file MP3; 1.9 Mb)

Il y a un endroit dans la vieille ville de Gênes,

une rue entre des murs antiques, auprès de Sant'Agostino, à quelques pas d'un ensemble impressionnant d'immeubles en béton, construits il y a quelques décennies sur le vide laissé par l'abattement d'une entière zone historique; c'est là que se trouvait la maison natale de Nicolò Paganini, les espaces où il devint violiniste, le lieu du mystère de son génie. C'est là qu'habite et travaille le bonhomme Gaccetta, le menuisier qui a son atelier sous les murs du Château. Et le Gaccetta est un vieux petit homme d'autrefois, avec ses vêtements qui paraissent copiés sur les couleurs d'un daguerrotype, avec ses fins cheveux très blancs en mèches sur les tempes, son regard toujours très doux et lointain, son parler animé, positif, aigu. Dans sa jeunesse, à ce bois auquel il a consacré sa vie, il avait donné une voix. Non pas qu'il fût luthier, mais parce que, fasciné un jour par un joueur de mandoline de rue, il voulut étudier le violon et, miraculeusement, en devint un virtuose. Puis la vie lui fut cruelle et il dut renoncer à l'étude et aux concerts pour se consacrer humblement aux portes, aux fenêtres et aux armoires sans voix. Mais la musique ne l'abandonna pas, et au contraire, lui - qui s'appelle Giuseppe, Joseph, comme doit s'appeler tout menuisier qui veuille de droit entrer dans quelque histoire - il l'aime comme une soeur, comme une mère, ou une femme, et ses pensées et ses nuits sont remplies de musique. Gaccetta écoute comme plus personne ne sait écouter; la musique le nourrit, le berce, le soulève jusqu'à un ciel dont il ne nous reste qu'un faible souvenir, où toute chose perd son poids et flotte, reconnaissante d'exister, dans une attente absolue, sans finalité, sans autre direction que ce graviter autour du centre invisible, ineffable, du plaisir musical. Pour Giuseppe la musique est la magie suprême du paradoxe, et sa récompense est d'en jouir au-dessus, au-delà de soi-même.

Voici comment je l'ai rencontré: dans sa ville, chez des amis, le premier soir des jours d'un enregistrement, lorsque je jouai pour eux seuls la Deuxième Sonate d'Alfredo Piatti. Juste devant moi, ramassé dans un fauteuil trop grand pour lui, le Gaccetta pouvait voir mon son, mon souffle. Je voyais sa transparence, sa légéreté, presque comme si son corps n'était qu'air, et pourtant tendu comme la corde d'un violon. Pendant l'Adagio lento, le regard béat de Giuseppe se recueillait sur chaque résonance, et les notes pouvaient se reconnaître dans des harmonies jamais encore entendues, avec un étonnement merveilleux elles atteignaient des distances infinies, se mouvant sur l'émotion de s'unir, sur la douleur de se séparer, dans des restes de mémoires denses, comme si nous nous étions glissés dans un trou dans le temps, émergeant tellement loin du nôtre. Et je ne sais si ce fut dans un passé ou dans un avenir. Sans savoir comment, je me trouvai avec Gaccetta - et son regard, même plongé dans des lointains extrêmes, me le confirmait avec une certaine complicité reconnaissante - et ensemble nous avons parcouru ces lieux tellement lointains, l'harmonie des sphères étant manifeste, sensible, palpable, maintenant nos corps, les dirigeant dans ces vertiges, en en recomposant les perceptions fragmentées jusqu'à une signification tellement élevée, tellement sublime de la beauté. Gaccetta voulut me faire un don, justement lui, qui m'avait déjà tant donné avec son écoute, parce qu'il m'avait retrouvé incapable de revenir à l'époque à laquelle j'appartiens. Giuseppe me prit les mains, en me disant: «...il y a un endroit, dans le vieux Gênes, la rue sous les murs du château, à quelques pas de là où se trouvait la maison de ce miracle qu'a été Paganini. Si tu y vas au moment juste, tu pourras encore entendre les sons de son violon. Ils sont toujours là, en suspens. Ils attendent d'être écoutés. Et on les entend avec les oreilles, justement sous le mur ancien, justement à côté du théâtre où il joua, le grand Nicolò, et où joua aussi son unique élève, Camillo Sivori. Là, où ils avaient appris l'Art...»

Et j'y allai, dans cette nuit du 8 janvier, étrangement chaude et humide, comme une nuit d'Orient. Je m'y promenai tout seul, montant et descendant plusieurs fois le long de ce mur antique fait de pierres mal équarries, de fentes, d'ombres bizarres. Et enfin je l'entendis. Il m'atteignit soudain, avec violence. Un son soprano, puissant, déchirant quoique très bref. J'attendis en silence une suite, en retenant péniblement mon souffle. Tout autour, la ville, avec son bourdonnement incessant, une brume sonore sur laquelle je cherchai fiévreusment à me rendre compact, à me soulever au-delà de son épaisseur pour m'entendre, pour entendre encore. Et une fois encore il me parvint: un son panique, possédé, déchirant, sur le tapis visqueux de vrombissements, de bruissements électriques, téléviseurs lointains, lointaines mondanités. A présent il me semblait le reconnaître, puis, en se déliant, insaisissable, il s'échappait. Son du vent, et de membrane, diabolique, aqueux, puis angélique, cri, et puis chant, son d'amour passionné de la vie, et puis langue de feu brûlante, pressante, fuyante, qui affole les humeurs. Et encore le silence, avec en moi le désir douloureux d'entendre ne fût-ce qu'une fois encore. Mais ensuite, le néant. Le néant, et un dégoût viscéral de la réalité, du temps. De mon néant, et enfin un peut-être. Peut-être le vent, dans les pierres, les fentes, et les ombres du mur médiéval. Peut-être seulement un banal souffle du vent du Sud-est, chaud-humide comme celui qui ramollit les cordes en boyau de mes instruments, les rend dociles mais peu fiables, prêtes à me trahir en sifflant, échappant au passage de mes doigts et au cadre de mon archet, pour moquer mon effort de les maîtriser, de leur imposer le chant... Non. Je sais que j'ai entendu les sons de Paganini, cette prison douloureuse d'où je ne puis fuir sinon en laissant nos doigts danser à tarantelle et courir sur les cordes tendues, et le vibrer des bois, de l'air, du sang et de la chair nous guérir un peu, jusqu'au son. Oui, pas les notes: le son. Qui respire, qui se meut péniblement, ou léger, esprit flottant sur les notes, au-delà du temps.

***

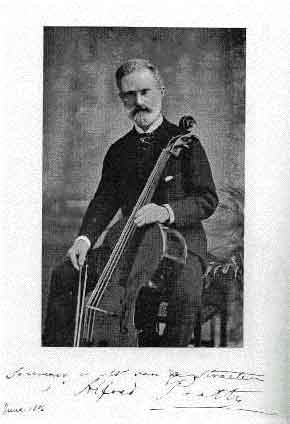

Claudio Ronco et Brenno Ambrosini,

le pianiste de la première mondiale

des Sonates d'Alfredo Piatti.

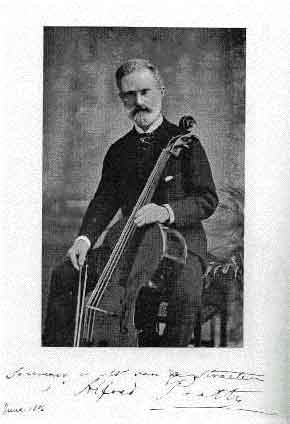

Alfredo Piatti, caricatura; Londre, ca. 1885.